近日,南京邮电大学柔性电子全国重点实验室黄维院士团队的许利刚副教授和陈润锋教授在反式钙钛矿太阳电池领域取得进展。针对反式钙钛矿太阳电池空气制备的难题,团队成员提出表面原位阳离子交换反应的新策略,器件效率突破25%,并具有优异的工作稳定性。相关成果以“In situ Cation Exchange Enables Air-Processed Inverted Perovskite Solar Cells with Over 25% Efficiency and Enhanced Stability”为题在Angewandte Chemie International Edition《德国应用化学》上发表。研究生钱为是学生第一作者。

反式钙钛矿太阳能电池(IPSCs)是未来商业化的最有潜力的电池,其光电转换效率(PCE)已超过26%。然而,目前性能最先进的IPSCs仍需在充满惰性气体的手套箱内通过反溶剂法制备,这不仅对环保不利,也不适合大规模生产。钙钛矿材料对空气中的水分极为敏感,水分会导致初期水化反应,进而引发破坏性的相变,破坏钙钛矿的晶体结构。同时,钙钛矿与空气接触的界面可能会产生额外的p型结构,从而加剧IPSCs表面n型接触的退化。因此,在空气中制备高性能的IPSCs仍然面临巨大的挑战。

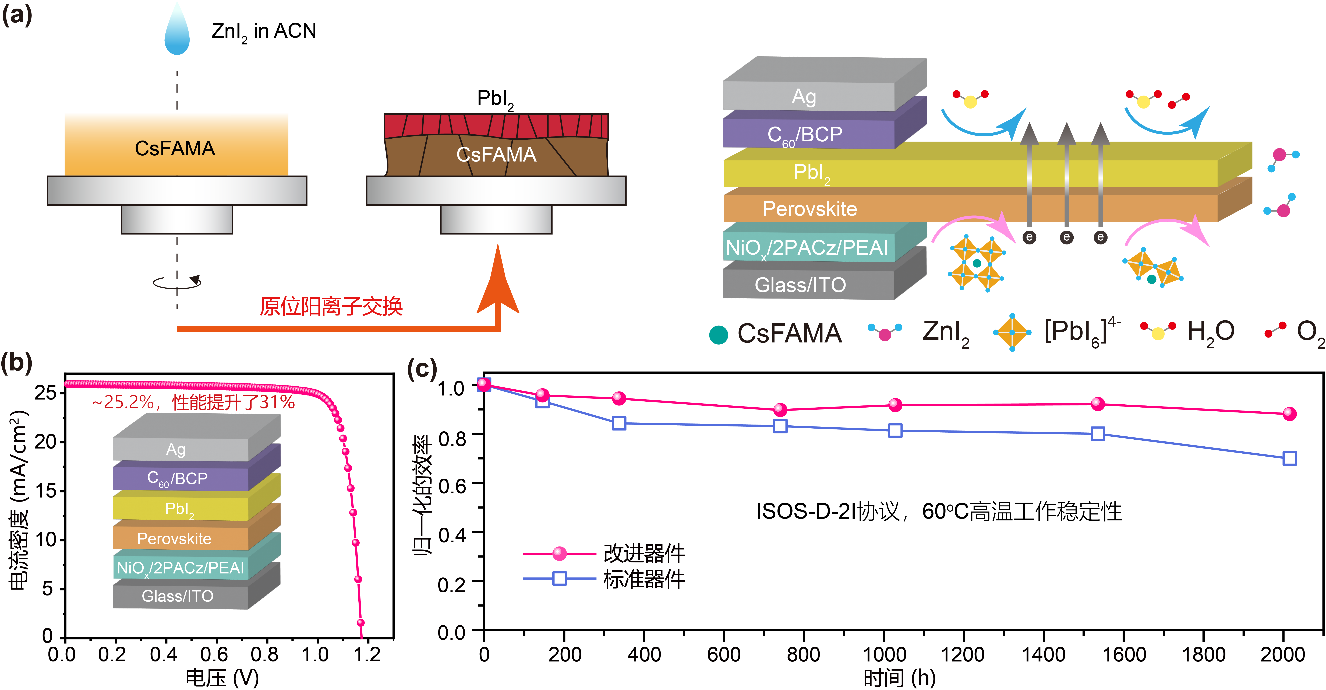

在该项工作中,团队成员利用表面原位阳离子交换技术,减少表面未配位的铅缺陷,生成致密的PbI2壳层,具体是利用ZnI2和乙腈(ACN)在钙钛矿表面旋涂,原位生成该壳层,最终显著地提升器件性能。在60 ± 10%湿度环境中,实现了25.2%的效率,稳定性通过了ISOS-D-1I(4770小时)和ISOS-D-2I(2000小时)测试。该技术为钙钛矿光伏技术的规模化应用提供了绿色、低成本解决方案。

图1:(a)原位阳离子交换反应示意图;(b)空气制备的器件性能表征;(c)器件在标准ISOS协议下的高温工作稳定性

该项研究成果同时得到了国家自然科学基金、武汉理工大学复合材料国家重点实验室开放课题、浙江大学硅及先进半导体材料全国重点实验室和南京邮电大学“华礼人才”等项目的支持。

全文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202503702

撰稿:许利刚 编辑:陈宁娜 审核:凌海峰